日本光電では、「医療機器は人命に直結するもの」との高い意識を持ち、日本光電製品をお使いいただいているお客様、患者さんの安全・安心のために、製品の品質向上に日々取り組んでいます。また、日本光電が提供する医療機器を安全に使用していただくために、医療機関および販売協力会社への定期的な講習会を実施するとともに、保守サービスおよび販売部門の社員に対する独自カリキュラムによる教育を行っています。

しかし、万が一にも出荷した製品に不具合が見つかり、お客様、患者さんに健康被害を与えてしまう可能性がわずかでも考えられる場合には、速やかに必要な対応を行うことで、お客様、患者さんの安全・安心を確保できるよう努めています。

日本光電では、設計・生産工程で発見される不具合、海外からの安全性情報、お客様の苦情など、様々な安全性に関する情報の収集を行い、万が一にもお客様、患者さんに健康被害を与える可能性は無いかを、常に監視しています。

また、安全性に関する情報が入った場合には、直ちに総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者が協議し、出荷品への対策について検討し、あわせて回収/改修の要否を判断しています。

回収/改修が必要と判断された場合は、医薬品医療機器等法に従いまして、健康への危険性の程度によりクラスIからクラスIIIへの分類を行い、日本光電および医薬品医療機器総合機構のホームページから情報提供を実施しています。また、日本光電グループ営業員、サービス員が直接お客様へお知らせすることで、一刻も早い安全の確保に努めています。

日本光電では、お客様の安全管理や医療技術の普及をサポートすることで、製品をお届けした後の「安全」も提供できるように努めています。

医療機器情報コミュニケータ(MDIC)の認定※1を受けた専任の担当者(MESA※2)を全国に配置し、製品を正しくご使用いただくための講習会を開催しています。対面での講習会形式に加えて、オンライン方式や音声付きスライド資料の提供などの教育コンテンツを通し、2024年度も多くの医療現場および医療従事者に必要な安全性情報を提供しました。

2024年度実績

- 講習会1,535回

(対面講習1,239回、資料提供(ビデオファイル含む)284回、オンライン講習12回) - 受講者29,425名

(対面講習23,537名、非対面5,888名) - 施設数691施設

主なテーマ

- 生体情報モニタ、除細動器、人工呼吸器、AEDの使用に関する安全講習会

- 電気安全、医療機器の安全管理や、生体情報モニタのアラームレポートに関する安全講習会

※1 MDIC認定制度とは

医療機器の品質向上、安全性の確保並びに適正使用の普及を目指し、ヒヤリ・ハット情報や不具合情報等を含む情報の収集・提供や医療機器全般の適正な使用および保守管理に必要な知識・技術などの情報を医療安全管理者・医療機器安全管理責任者や医療機器の利用者(医師・看護師・臨床工学技士ほか)等と製造・販売・賃貸業者、修理業者を含む医療機器の製造販売業者等との間で共有し、患者の安全と医療の質向上に貢献できる担当者となる医療機器情報コミュニケータMDICを学会で認定し、育成することを目指すものです。

日本医療機器学会が開催するMDIC認定セミナーを受講し、検定試験に合格した者から認定の申請があった者が、医療機器情報コミュニケータ(MDIC)として認定されることとなります。

MDIC認定制度の詳細については、日本医療機器学会のホームページをご覧ください。

※2 MESA: Medical Equipment Safety Adviser

AEDの設置が進む一方で、バッテリの残量切れ、電極パッドの使用期限切れから、いざという時に使用できない状態で設置されているAEDの存在が問題となっています。

「いつでもAEDを使えるようお客様の日常点検をサポートしたい」

このような思いから、日本光電では、AEDリモート監視システム「AED Linkage」を開発しました。AEDによるセルフテストの情報を、リモート監視端末を通してサーバに送信し、AEDにトラブルがあった場合や、電極パッドやバッテリの使用期限の情報を、メールでお知らせすることで、お客様による日常点検をサポートしています。これからも、皆様が安心してAEDを使用できる環境をご提供できるよう努めていきます。

日本光電のカスタマーセンタ(コールセンタ)では、お客様にお使いいただいている製品・システムに障害や問題が発生した際に、24時間365日体制でお客様のお問い合わせを受け付け、問題解決を支援しています。

受付窓口は製品群別に設定し、受付オペレータに製品別トレーニングを実施するとともに、技術支援部門に各製品の専門エンジニアを配置し、お客様の問題を迅速に解決できるように取り組んでいます。

急速に進歩していく最新の医療機器を、全ての医療現場で正しくご理解いただき、安全にご使用いただく目的の一環として、ドクターおよび医療従事者の皆様を対象とした学会共催セミナーやバイタルサインセミナーを開催しています。

また、2004年7月から、医療従事者ではない一般市民でもAED(Automated External Defibrillator;自動体外式除細動器)を使用できるようになり、公共施設を中心にAEDの設置が進んでいます。

日本光電では、一人でも多くの方がいざという時にAEDを使用できるように、心肺蘇生とAEDの講習会を実施しています。

国内のAED講習の2024年度実績

- 講習会613回

(対面講習40回、訪問講習会、458回、オンライン講習115回) - 受講者数6,797人

(対面講習334人、訪問講習5,459人、オンライン講習1,004人)

日本光電は、より質の高い製品・サービスをお客様へ提供できるよう、定期的にお客様満足度調査を実施し、日本光電の製品・サービスに対するご意見・ご感想を、開発・生産・販売・サービスの各部門へとフィードバックを行っています。

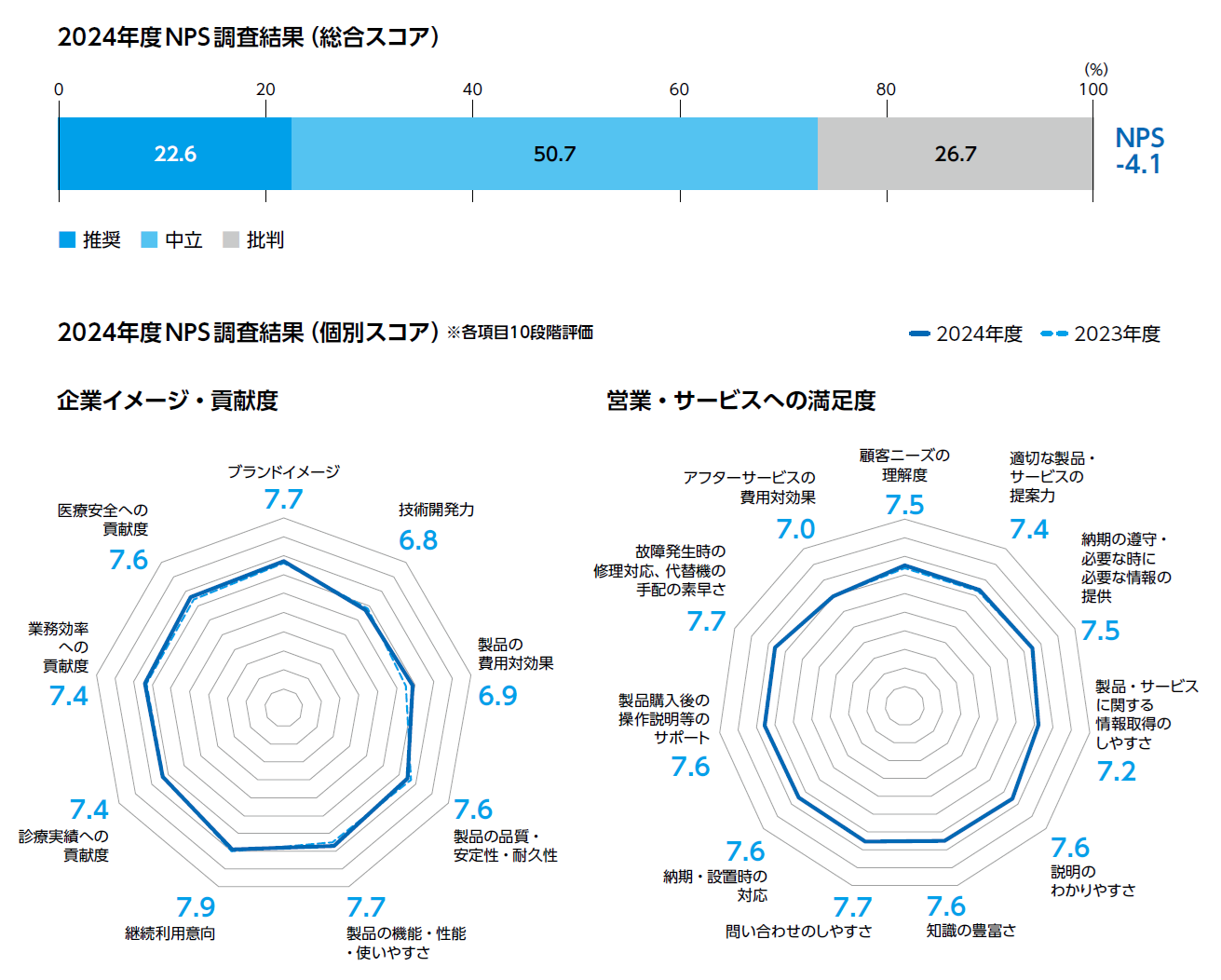

日本光電では、「BEACON 2030 Phase II」のサステナビリティ重要課題(マテリアリティ)の1つに「世界最高品質の追求」を掲げており、「ネット・プロモーター・スコア(NPS)の向上」をKPIに設定しています。「NPSの向上」は前中期経営計画からKPIとしており、2024年度のNPS調査は4回目の実施となりました。NPS調査の総合スコアは、2021年度は-5.3ポイント、2022年度は-4.0ポイント、2023年度は-8.4ポイントに一時低下しましたが、2024年度は-4.1ポイントとなり、前年度から改善しました。特に、「企業イメージ・貢献度」に関する個別スコアの評価では、「製品の費用対効果」のスコアが改善しました。一方で、「技術開発力」のスコアは、引き続き改善が必要な結果となりました。調査項目については、社会的要請や顧客ニーズの変化を踏まえ、適宜見直しています。2024年度の調査から「資源・省エネルギー等の環境への配慮」「製品のデザイン・外観」を調査項目に追加し、お客様からのご意見・ご要望をより的確に把握できるよう努めています。

今後もNPS調査を通じて、お客様からご評価をいただいている点はさらに向上させ、改善が必要な点は積極的に改善します。そして、医療従事者の皆様のパートナーとして、医療現場が直面する課題の解決にともに取り組む存在であり続けたいと考えています。

- NPS®調査とは、今まで計測が難しかった「企業やブランドに対してどれくらいの愛着や信頼があるか」を数値化することで、お客様が企業との接点において体験された際の評価を、今後の事業活動を通じて改善に生かすために行うものです。このNPS®調査は事業の成長率と高い相関があることから、欧米の株式公開企業で活用され、日本でも顧客満足度に並ぶ新たな指標として注目されています。

NPSは以下の計算方法により算出されます。

10段階で評価いただき、9~10点を付けた顧客を「推奨」、7~8点を「中立」、0~6点を「批判」と分類し、回答者全体に占める推奨の割合(%)から、批判の割合(%)を引いて、出てきた数値がNPSの値となり、-100~+100の間で表します。

NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE社)の登録商標です。

Net Promoter System, Bain & Company’s Website

https://www.bain.com/ja/consulting-services/customer-strategy-marketing/about-nps