Our Projects

今、動きはじめている夢

「映す」から「集めて活かす」へ。

使命は「映す」から

「集めて活かす」へ。

命のモニタリング装置。

命の

モニタリング装置。

手術中や、集中治療室の患者の状態をリアルタイムで簡単に計測できる生体情報モニタ。「現代医療を変えた」と言われるほど画期的な装置だが、その原型は、1962年、日本光電が世界で初めて開発に成功した重症患者監視装置である。

なぜ「現代医療を変えた」とまで言われるのか。想像してみてほしい。例えば生体情報モニタがない時代の手術では、患者の心拍数や体温、酸素状態を連続的に知る術もないままに麻酔をかけて患者にメスを入れていた。当時の医師たちは、酸素不足が起きていないかと患者の顔色を観察したり、心臓が動いているかと聴診器を当てたり、手動で血圧を測ったりしながら術中患者の容態把握に努めたという。そうした医療行為が、機器による切れ目ないデータ収集と記録をベースに執り行われるようになった転換点。それが生体情報モニタの誕生だったのだ。

「今でこそ脳波や血圧、酸素飽和度など多数のパラメータを標準装備する生体情報モニタですが、最初のパラメータは、心電図、心拍数、呼吸数、体温の4つのみ。それでも製品は世界に広がり、多くの患者の命を救いました。その後、測定可能なパラメータが一つずつ増えるに従い、それらを『見せる』役目のモニタも少しずつ進化。小型化も進みました。日本光電にとっては、今も昔も主力製品の一つです。」

最新であることが、

最大の安全性。

最新であることが、

最大の安全性。

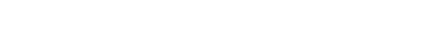

最新のモニタはどのように開発されているのだろうか?2024年に発売されたBSM-5700を例に取り、そのプロジェクトマネジャを務めた日影館に話を聞いてみよう。

「そもそも、生体情報モニタには、使用される場所や対象となる患者によって多数のバリエーションが存在します。例えば病室で使うものと救急車の中で使うものは異なりますし、新生児蘇生に特化したものもあります。そうした中で、今回開発したBSM-5700は、重症患者の病棟及びオペ室で使用されるタイプのスタンダードモデル。同クラスの先行品では最新規格に対する対応が難しくなっていたため、それをBSM-5700において最新規格に置き換えていくのが基本のミッションでした。」

医療機器の規格は、技術の急速な進歩に伴い常に更新されている。新製品を市場に出す際にはその全ての仕様が最新の規格に準拠していることが法的要件になっており、何より安全性を最大限に担保するためには最新であることが欠かせない。日本光電でも、全製品が開発時点での最先端レベルに達していることを表す「State of the Art(SOTA)」に基づき開発が進められる。

「つまり、アップデート版をつくることは、イコールこれからも当社が医療機器を販売し続けるための条件に近いわけです。そこに華々しさはなくとも、非常に大切な仕事。加えて、個人的には、それまで担当してきた麻酔器の開発が頓挫したばかりで、今度こそは必ず市場に出るものを開発しようという意気込みもありました。」

戦う相手はコスト、

時間、そして国境。

戦う相手はコスト、

時間、そして国境。

「厳しい予算の制約がある中で、さらに、BSM-5700には流用元のモニタでは有していなかった心拍出量のパラメータを搭載することにしました。心拍出量というのは1分間に心臓から全身に送り出される血液の量のこと。ここ数年の技術進化で新たに非侵襲的な計測も可能になったパラメータです。このパラメータを搭載したことで、BSM-5700はやや難しい手術にも使用範囲が拡大しました。」

2024年、ついにBSM-5700は完成する。直後から日本と欧州各国の法規制を次々にクリアし、グローバルでの販売が始まった。ただ、最後の関門は中国での販売だった。

「中国には国産化優遇政策があるため、日本産の医療機器はなかなか参入できません。乗り越えるには上海光電に同じBSM-5700を開発してもらい、それを中国国産品として売る必要がありました。私の最後の仕事は、そのための設計の移管。上海に出向しているメンバにも橋渡しをしてもらいながら、現地での法規制対応を進めています。」

「映す」の先へ。

「映す」の先へ。

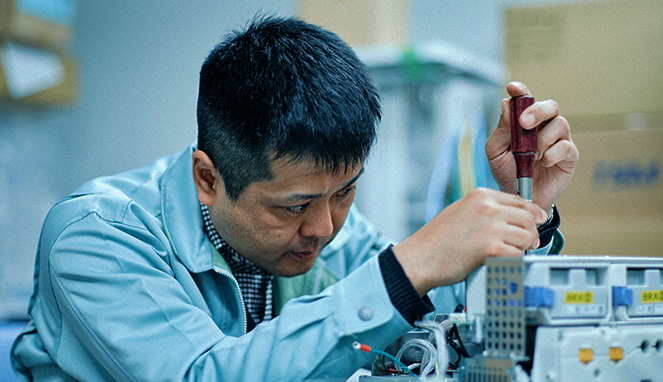

「自分の開発した製品が世に出た経験自体、私にとってはBSM-5700が初めてだったんですよね。エンジニアとして生きてきて、本当にようやくという感慨があった。自分の小さな設計から始まり、検証を重ね、大きなサイズで試作して工場に移管する。さらに要求されるレギュレーションに全て通してようやく販売が可能になる。その何もかもが新しい経験で、自分にとっての学びでした。」

いち技術者としての純粋な喜びを経験した彼は今、モニタ事業の展望を次のように語る。

「今回開発したBSM-5700は、スタンダードモデルではあるものの、電子的な通信インターフェース機能も有しています。なぜなら、これからのモニタ事業は蓄積した生体情報をビッグデータとして活用し、医療の課題解決を図るフェーズに発展していこうとしているためです。モニタはデータを『映す』箱から、『集めて、活かす』箱に変わっていくということですね。具体的な活かし方には未知数なところもありますが、予防に使うにせよ治療に使うにせよ、まずはモニタが正確なデータを収集する土台であらねばなりません。正確性の担保は最新性の担保と同様、目立たない仕事ではあります。ただそれを地道にやり抜いた先に、モニタが人の健康に対してより積極的な役割を果たす創造的な未来が広がっている。そんな夢を、これからモニタ事業に携わる人にはぜひ抱きながら働いてもらいたいと思います。」

日本光電が掲げるデジタルヘルスソリューション(DHS)構想。そのためにモニタという箱からどんな可能性を取り出せるか。夢が広がっている。

Profile

- 日影館 亮介

- 2015年 中途入社。前職では国内のさまざまなメーカから依頼されるデジタル回路設計の請負に従事。日本光電への転職理由は「メーカ側の立場で、丸ごと一つの製品の開発を担いたい」「より社会貢献につながるものづくりがしたい」だった。入社後は麻酔器の開発に6年携わり、その後モニタ部門に異動。BSM-5700の開発にはプロジェクトマネジャとして関わっていた。