Our Projects

今、動きはじめている夢

データを駆使した

ソリューション型事業の挑戦。

両輪で改善する。

データを駆使した

ソリューション型

事業の挑戦。

ソフトウェア開発は、

日本の医療課題に

救いの手を差し伸べる。

ソフトウェア開発は、

日本の医療課題に

救いの手を

差し伸べる。

いま日本では、高齢化が進むとともに医療需要が増加する一方、人口減少による医療資源のひっ迫により医療処置の難易度もかなり上がっている。深刻化する医療従事者不足や労働時間の増加、高齢化による患者さんのリスクの高まり。日本の医療が抱える最も深刻な課題に立ち向かうために、ソフトウェア技術開発を行っている。

谷口「DHS構想が目指しているのは、患者さんが医療処置を受けながら過ごす時間をいかに快適にするかという『ペイシェントフローの最適化』です。BEACON 2030の取り組みの中で、急性期の患者さんが病棟にいる時間をなるべく短くする動きがあります。急性期とは病気になって間もなく、病状が安定せず集中的な医療介入を要する方のことを指しますが、そういった患者さんの苦痛な時間をいかに減らし、医療現場のリソース活用も最適化できるかということを実現しようとしています。」

急性期の患者さんには特に、迅速に医療処置を受けられるようにトリアージ*、つまり病院側の受け入れ体制と医療リソースの最適化が求められている。病院の現場の状態を可視化して、医師をはじめとする医療従事者が受け入れを素早く判断できるようにすることが大上流として必要なことだ。ペイシェントフローの最適化が実現できれば、例えばその先に患者さんが集中治療室にいる時間を短くするための治療ができたり、処置後の患者さんの療養フローが良くなったりするなど、医療現場全体の効率的な動きに活きてくるのだ。

* トリアージ:患者さんの治療の緊急性や症状の重症度から治療の優先順位を決定して搬入・治療などを行うこと。

技術と現場の行間を埋める。

繰り返しの検証が、本質的な製品を開発する。

技術と現場の

行間を埋める。

繰り返しの検証が、

本質的な製品を

開発する。

「患者さんの命を救いたい、医療の現場を良くしたい」という想いで日本光電に入社した人こそ、現場でリアルにその感覚を得ることが重要だと谷口は語る。

谷口「現場、特に医療従事者が感じている実感値にはものすごく重要な情報が潜んでいます。DHS構想を担当する前はモニタ開発にいたのですが、ある先生とのエピソードの記憶が鮮明に残っています。一般的に患者さんに麻酔をかける際、鎮静・鎮痛・筋弛緩の3つのバランスを見ることが必要なのですが、患者さんの手の動きの加速度をセンサで見ながら、筋弛緩をモニタリングする機械の開発を行っていました。当時加速度センサで筋弛緩をモニタリングする手法はゴールデンスタンダードでしたが、手の動きからデータを取得すること自体が非常に難しいんです。筋弛緩の世界ではとても有名な先生から、『データが全然取れない』というご指摘を受けて、使い方のコツなどお伝えしているうちに、『日本光電さんは筋電図が得意なんだから、筋電図でデータを取得したらいいんじゃないか』というお話を受けました。その言葉をきっかけに開発した機器は、ご提案いただいた先生のお力添えもあり今や日本では新しいスタンダードになりつつあり、医療現場に欠かせないものになっています。ただ『このような機器を開発するべきなのでは』と会社の中で自分たちの発想だけで考えるのではなく、とにかく現場に通って現場の課題と医療スタッフの方々の知識と自分たちの技術を融合させられることこそ、日本光電の価値創造の形だと思っています。」

茂木「先生が叶えたい世界観と、技術における実現可能性の溝を埋めるために、企画、技術、デザインをはじめ、現場の先生も一緒にディスカッションする共創の座組は、今回の開発でも取り入れました。提供している製品が実際現場でどう使われているかのギャップをお伺いしながら機能の改善を重ねられることは、技術が現場に出る利点です。技術を机上のみで終わらせてはいけませんから。」

技術面でのスペックを押さえながら、現場でしっかり機能するかどうかという、理想と現実のギャップを埋める作業を繰り返すことが必要だと谷口は語る。

谷口「現場を知らないと、機能があっても使い物にならない。そういった技術と現場の行間にある非機能要件に気づくには、現場に実際に行くことはもちろん、経験値と知識が必要です。例えば、『ダッシュボードをサクサク見たいのに、スクロールが遅くスピードが合っていない。現場はこんなスピード感ではやっていない』というご意見をいただいたことがありました。当たり前のスピード感は、現場のワークフローによって違うので、現場に応じた非機能要件を表現するのは難しい。経験や知識を積んで、行間を読む訓練を重ねていくと、こんなスピードじゃダメだね、と自分たちで気づくようになります。最初のうちはできる限り現場に足を運んで、先生に直接ご意見を伺って、使ってもらって、アイデアを取り入れることが重要ですね。」

茂木「本当に、現場を見て回るだけでも、数多くのヒントと遭遇します。例えば集中治療室だとベッドが急に運ばれてくるため、慌ただしくセッティングされる環境においては回遊式のレイアウトが採用されていたりします。集中治療室は、自分が想像していたより遥かに過酷な環境。それを見た際は、我々が作っているものが果たすべき責任を改めて実感しました。作った機能が実際の現場とマッチしているかどうかを自分の目で確かめると、行間を埋めるための技術的なアイデアが浮かんできます。」

技量の差が、医療の差にならないように。

データであるべき医療の世界観を叶える。

技量の差が、

医療の差に

ならないように。

データであるべき

医療の世界観を

叶える。

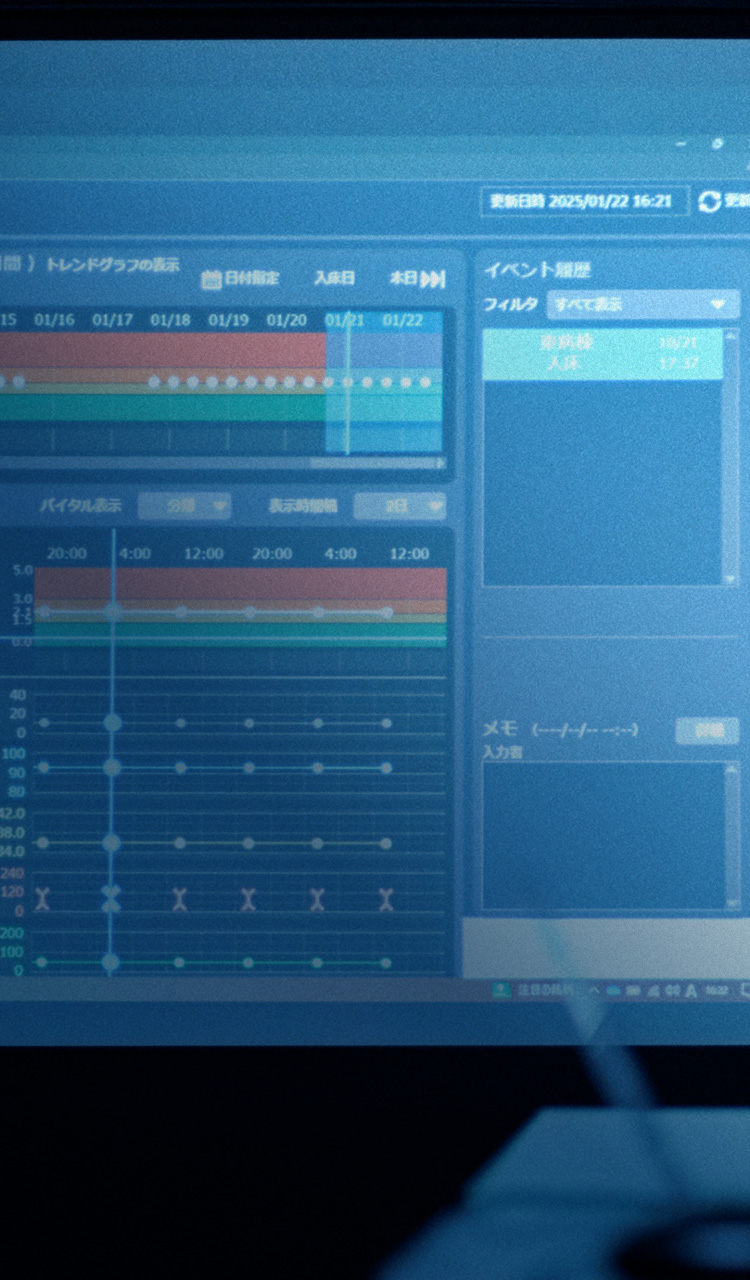

谷口「熟練された先生は、ある意味経験値による勘どころで判断できる局面もありますが、若手の先生や看護師さんは同じようにはいきません。そういった判断を、熟練した先生でなくても行えるダッシュボードを開発しています。一覧画面に数時間後に起こる急変を予測するスコアを表示して、病棟全体の患者さんの危険度を早期警戒スコアとして可視化することで、看護師さんが、特定のスコア値を見れば自信をもって先生を呼べるフローを作っています。」

患者容態把握ダッシュボードにより、患者さんが危険な状態に陥っていることを感じた際に、現場スタッフの経験値に関わらず、素早いレスポンスでスタッフを集めて議論を行う対処ができる。初期段階で気づいて対応できる患者さんが増えることにより、医療の質向上につながる。また緊急対応を防ぐことで医療スタッフの負担も軽減できるため、医療経済的にも貢献できるのだ。

谷口「数あるメーカのデータを統合することで、日本の医療を発展させられるのではないかと思っています。医療従事者からの投薬指示などの指示簿やバイタルサインなどの重要な医療情報を一元的にまとめて、AIを使って効率的に業務を振り返ることができる状態にすることで、診療を均てん化し日本の医療を良くしていきたい。一元化されていない膨大なデータをきちんと活用できる状態を作ることが、あるべき医療の姿を実現する第1ステップです。」

データ基盤の構築が、DHSの1つの重要な鍵を握る。例えば日本光電では手術中の体温を管理するための体温センサや、患者さんの体温をコントロールするためのハードを販売しているが、一元化された医療情報のデータ基盤が出来上がると、手術室の中で患者さんの体温をきちんと管理することで、集中治療室や病棟の滞在日数が減るというシミュレーションができる。それを先生に根拠を持って伝えることができれば、ハードだけではなくソリューションを売るビジネスに発展させられるのだ。

谷口「大きな医療課題解決には、日本光電の部門間や関わる医療現場の先生やスタッフなど、異なる立場の人がどれだけ肘を突き合わせて話し合い、横串を通した状態になれるかが大切です。これだけ先生や現場スタッフの方と話を重ねながら作り上げている製品は他にないと思います。加えて、アジャイル開発のような手法を取り入れ、スピーディーに製品を市場に出すことも大切にしていきたいです。」

茂木「スピーディーに市場に製品を出していくためには、従来のやり方にこだわっていてはいけない。例えば今回のブレイクスルーでいうと、認証をとるタイミングでこれまで全員で集まって会議を開き、一つひとつ承認をとっていましたが、規格や法令、品質管理部門の専門家に、社内のチャットツールなどを駆使してクイックに聞く進め方で市場に出すスピードを上げる工夫をしました。」

そして病院経営者。

全員が幸せな状態を

つくりたい。

医療従事者、

そして病院経営者。

全員が幸せな状態を

つくりたい。

既存のハードウェア開発では、専門領域でしか課題の解決ができなかった。対して、DHS構想は、日本の抱える医療課題に全体でアプローチしていけることを認知してもらうことが、この構想の取り組みを展開するきっかけになると谷口は語る。

谷口「患者さん、医療従事者、病院の経営者すべてが幸せになれるバランスを成り立たせたいです。DHS構想によるソフトウェア開発が進めば、患者さんが短い時間で退院するほか、医療の効率化と均てん化によって、医療従事者は機械ではなく人が診るべき患者さんにかけられる時間を増やし、経営者はデータに基づいて適切な経営判断をすることができる。そういった医療現場が抱える課題全体を改善していけると思っています。」

茂木「テクノロジーに任せられる部分が増えれば、医療従事者の生産性があがり、1歩先の課題にまでアプローチできる環境を整えることができる。今開発している患者容態把握ダッシュボードのように、バイタル情報を集めてスコアを出して、容態が悪くなりそうな人に対して早期に介入する流れをもっと広げたい。入院する前の方や、在宅医療を受けている方のデータも取り込んでいければ、そもそも入院しないように対策する予防も進み、医療費の削減にも繋がる。そのフェーズに入ったら、観察を繰り返して、機能をブラッシュアップしてきたいですね。」

従来のハードウェア開発では成し得なかったペイシェントフローの最適化と医療現場のあらゆるワークフロー改善を通じて、グローバル規模の医療課題解決を目指す。DHS構想は、今後の医療業界において、重要な使命を担っていくことだろう。

Profile

- 谷口 宏幸

- 1989年 新卒入社。学生時代に電気工学を専攻し、医療機器の可能性に惹かれて日本光電に入社。入社後は手術室や集中治療室で使用されるベッドサイドモニタの開発に長年従事し、開発責任者も務める。その後、事業戦略部門でDHS構想の策定に携わり、現在はDHS技術開発部の責任者として医療データを活用した新技術開発に取り組んでいる。医療ワークフローの効率化や質向上を目指し、競争的な開発手法で現場に寄り添ったソリューションを提供している。

Profile

- 茂木 裕二

- 2015年 中途入社。前職では組み込みソフトウェアの開発に従事。より上流工程に携わり、医療業界に貢献するため日本光電に入社。入社後は在宅支援システムや動脈硬化測定装置の開発を担当し、2021年からDHS開発部門に配属。患者容態把握ダッシュボードの開発に携わり、品質記録などのドキュメント整備も担当している。医療データの活用を通じて医療現場の課題解決に取り組み、薬機認証取得にも寄与している。