Our Projects

今、動きはじめている夢

受けられる未来へ、

日本初のロボット麻酔

システムで挑む。

手術を受けられる

未来へ、

日本初のロボット

麻酔システムで挑む。

手術件数が増加すれば、麻酔科医が不足する。

トレードオフになりがちな課題を、

技術の力で解決。

手術件数が

増加すれば、

麻酔科医が不足する。

トレードオフに

なりがちな課題を、

技術の力で解決。

社会の空気を

一変させた。

医療格差が叫ばれて久しい。「必要な医療が受けられない」という問題は、単純な医師の不足や患者側の地理的・経済的要因によるだけでなく、診療科ごとの個別の事情や課題にも複雑な要因があるという。産科や救急を筆頭に、特に人手不足の科の一つが麻酔科だ。

「なぜ麻酔科医が足りないのか。最大の原因は、麻酔を必要とする手術件数の増加にあります。手術が増えた=病気を治せる手術が増えたという意味で、喜ばしい面もあるのですが、手術するには通常、最低でも外科医二人と麻酔科医一人が必要です。また医師数は都市部に集中する傾向があるため、いわゆる地方での麻酔科医不足は更に深刻な状況になってきています。今現在は、現場の先生方の献身的な努力によって支えられていますが、日本のような先進国であっても、実は必要とする患者さんのための手術ができない、あるいは待たされるという事態に直面しつつあります。

また一方、麻酔科医側も、多忙による疲労からヒューマンエラーを起こしやすくなることが想像されます。現在、全身麻酔を必要とする手術が年間約400万件おこなわれているのに対し、全国の麻酔科医は約12,000人。つまり一人が年間300件以上の麻酔をおこなっていることになり、働き方改革は急務と言えます。」

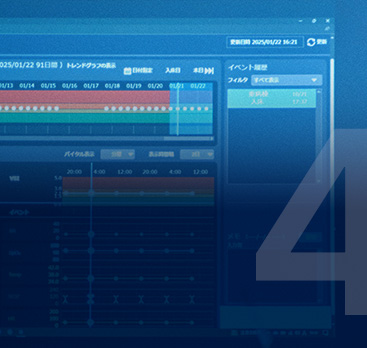

ひっ迫した状況の中、現場から日本光電に寄せられてきたニーズがロボット麻酔システムの開発である。麻酔科医を助け、手術中の麻酔制御を自動で行ってくれる夢の技術。患者さんの身体情報とリアルタイムの生体情報をインプットすることで、機器がまるで麻酔科医のように「鎮静(意識を消失させること)」「鎮痛(痛みを軽減すること)」「筋弛緩(手術中に動かないよう筋肉を弛緩させること)」の3つの麻酔を安全にかける。そんなことが果たして可能なのか?誰も見たことのない未来の実現に向け、2018年、医師たちと日本光電の挑戦が始まった。

日本初のロボット麻酔システム。

困難な条件下で、安全性を証明する。

日本初の

ロボット麻酔システム。

困難な条件下で、

安全性を証明する。

「実は、鎮静剤を自動で投与する機器は以前アメリカで開発されていたんです。しかし鎮静・鎮痛・筋弛緩の3つを自動的に投与する商品化された機器はこれまで存在せず、特に『痛み』は直接測る指標もないことから、鎮痛剤の自動化は難しいとされていました。直接測れないものに対し、いかにして投与アルゴリズムを考えていくのか?その投与理論については主に共同研究者の先生方が考えてくださり、私たちはその理論を用いて具体的なアルゴリズムへの落とし込み、システムの構築などを主に行いました。

同時に、治療機器など患者さんに直接作用する機器は、リスク回避の観点から検査機器と比べて開発があまり進んでいないと言われている日本において、どうやって実際に医療機器として世に送り出していくかを考えるのも私たちの大事な仕事でした。」

そう語るのは開発責任者の玉井だ。物理畑出身で、研究用機器の開発から麻酔器の開発に移ってきたキャリアの持ち主である。

「当社側で特に重要視したのが高い安全性を確保していくプロセスでした。本製品は日本に(おそらくは世界にも)前例がない、全く新しい形の医療機器の開発であったこと。また、検査機器とは異なり術中の麻酔薬投与という患者さんに直接リアルタイムに作用する機器であるため、時々刻々と変わる状況に対して安全に投与が行われるようさまざまな角度でのリスク分析や安全対策の検討が非常に重要でした。」

安全性の確保には、投与方法、また使用されるアルゴリズム自体の安全性だけでなく、使用環境・ヒューマンエラーなどのユーザビリティ、サイバーセキュリティ、規制要求などさまざまな視点での検討が必要となってくる。今回のロボット麻酔システムにおいて苦労した点のひとつに、実際に開発を行った麻酔を制御するソフトウェア部分だけではなく、システム全体に含まれる生体情報モニタや他社製のシリンジポンプが異常を起こす可能性も含めた安全対策の検討をしなければならなかったことが挙げられる。モニタやポンプはそれ自体が完成された別製品であるため、直接手を加えることはできない。しかしシステム内に含み持つ以上、万が一それらに問題が起きてもロボット麻酔システム全体として安全に投与を続行できるようソフトウェア側で対処していく必要があった。

「他にも、手術中に使用する電気メスの存在が筋弛緩を測定する際のノイズになることから、ノイズを避ける仕組みを取り入れるなど、総じて、常に実際の手術環境を想定して一つひとつ丁寧に安全対策を敷いていきました。」

開発チームメンバで現場に足繁く通い、ベテランの麻酔科医たちが何を見ながら判断し、麻酔の量を調節しているか、一つひとつの手技の意味や目的は何なのか。そうしたことをつぶさに解明しつつ、薬剤投与のアルゴリズムを構築し、現場で想定されるエラー・誤操作も考慮しながら医療機器として必要なシステム全体の安全対策をつくっていった。

熟練医師の思考と手技を参考に、

“良い麻酔”の指標をつくる。

熟練医師の思考と

手技を参考に、

“良い麻酔”の

指標をつくる。

人ではなく機器が自動で投与を行う、また生体情報を用いたクローズドループ制御*であるためいわゆる「先読み麻酔」は行えない。そんな特性も踏まえたアルゴリズムを、医師たちとのタッグのもとで一歩一歩つくりあげた。

苦労の末にシステムを完成させた後は、従来の熟練した麻酔科医が手動で行う麻酔と比べて遜色がないことを証明する治験を実施。麻酔の評価指標そのもので特許も取得し、それらの結果を持って新医療機器としてPMDA**の審査に出した。そして1年後、全静脈麻酔支援シリンジポンプ制御ソフトウェア(AsisTIVA)は医療機器としての承認を取得、世の中へと送り出された。TIVAとは全静脈麻酔の意味で、それをアシストするからAsisTIVA。同時に、Asis =あるがまま、一切の邪念なく生体情報に従って麻酔を行うという意味も込められている。

* クローズドループ制御システムとは、センサから得られる出力信号をシステムの入力信号としてフィードバックし、量や速度などの値を操作量として制御するシステムのこと。入力値と出力値を常に比較し、両者を一致させるように全体の操作量を調整する。

** 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のこと。医薬品や医療機器の安全性、有効性、品質の確保を担っている。

なれるか?その限界を、

私たちが更新する。

なれるか?

その限界を、

私たちが更新する。

「AsisTIVAによって、投薬の間違いをはじめとするヒューマンエラーが減少し、何より麻酔科医の労力が削減され、より高い次元での全身管理が可能になったと開発に携わった先生方からはお褒めの言葉をいただいています。」

玉井は語る。もちろん、AsisTIVAが麻酔科医一人の完全な代わりになるわけではない。麻酔科医の仕事は麻酔をかけること以外にも挿管や輸液管理、昇圧剤の投与など多岐にわたり、何より大事なのは患者さんの全身状態を看視して、急変時に迅速に対応することだからだ。しかし少なくとも「麻酔薬の投与」が自動化されたことで、医師たちは安全を担うためのより重要な仕事に労力を掛けられるようになった。先進国に比べ医療技術が発展していない新興国、医師不足の地域においても安全な麻酔をおこなえる可能性に光明が差したのだ。

「AsisTIVAは現在、全国の医療現場で少しずつ実績を重ねているところです。今までになかった全く新しい医療機器ですので、実は使用にはまだ制限があるんです。例えば使用できる術式や対象患者さんが限られていたり、施設基準があったり、医師側が講習を受ける必要があったり。でも、一つずつ実績を重ねて安全性を証明すれば、いずれ制限も緩和されていくでしょう。その時にこそ、ようやく私たちの目指す未来は実現します。私たちは、より幅広い症例で、より環境の整わない現場でこそ役に立つものがつくりたくてAsisTIVAを開発したのですから。」

玉井は今、吸入麻酔への応用や、輸液管理や昇圧剤の投与の自動化へも駒を進めようとしている。また、手術支援ロボットと組み合わせ、遠隔での麻酔もできないかと考えている。医師なき手術。そんなことが果たしてできるのか?夢の岸辺は遥か遠く、しかし玉井の声は明るい。

「当社の強みは生体情報を読み取るセンサを含めたモニタリング技術です。その技術をもって人体から正確に情報を読み取り、自動で麻酔の量を調節するというこれまでにない技術を開発できました。私たちは、センサおよびモニタリング技術と現場の課題の掛け算で解決できることはまだまだあると思っています。現場を知り、技術を学び、柔軟なアイデアで新しいものを開発する。私も定年までにもう一つ、日本から世界を驚かせるような製品を生み出したいですね。」

Profile

- 玉井 淳智

- 1998年 新卒入社。大学時代の専攻は理論物理学。動物の脳波の解析を行ううちに医療系に興味を持ち、日本光電に入社。最初の10年は研究用機器の開発に従事し、日本初(おそらくは世界初)となる完全コードレスの超小型無線電極(テレメータピッカ)を含む多チャネル式テレメータシステムを完成させた。AsisTIVA開発は自身二度目の日本初である。