人工内耳は蝸牛という、かたつむりのような形をした部位の感覚細胞が障害されている方が主な適応となります。蝸牛は音の情報を電気信号に変換する機能があります。蝸牛が障害されると脳に適切な電気信号を送ることができなくなります。適切な信号が送られないことで音が十分な大きさで聞こえない、言葉の音声が聞こえても正確な言葉でききとれないということがおこります。

人工内耳は蝸牛の代わりに音を電気信号に変換し、直接神経を刺激して脳へ電気信号を送る装置です。きこえの神経を適切な信号で直接刺激することで、脳で環境音や音声、言葉を感じることができます。

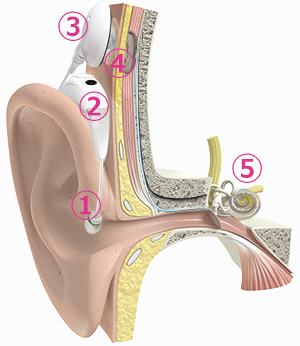

- 超小型マイクが捉えた音をサウンドプロセッサで解析します(電池はサウンドプロセッサの中にあります。

- サウンドプロセッサで解析された音は、人工内耳用の電気信号に変換されます。

- 電気信号はヘッドピースから無線信号で皮膚の下のインプラントに送られます(インプラントに電池は搭載されていません。サウンドプロセッサから無線信号と一緒に動力電気も送られます)

- 受信した信号を電気信号に変換します。

- 蝸牛に挿入された電極アレイから直接神経を刺激します。神経から脳へと信号が伝わり、音として認識されます。

- 裸耳および補聴器装用下での聴力検査

- 現在の耳の状態の診断

- 聴神経機能の検査

- 耳のCTあるいはMRI検査

- 難聴の原因の診断

- 心理的状態の評価

- 全身の健康状態の診断

- 言語発達の評価(小児)

手術は全身麻酔下で行われ、おおむね数時間で終わります。大抵の場合、翌日には起き上がって歩き回ることができます。

入院期間は一週間前後です。

手術では人工内耳インプラント本体を側頭骨に固定し、電極を蝸牛に挿入します。

術後の状態によりますが、術後1~3週間程度経過するとサウンドプロセッサの調整を行います。

初めて調整を行って音を聞くことを「音入れ」と言います。サウンドプロセッサは個々の装用者に合わせて調整されます。

人工内耳の手術をすればすぐに聞こえが良くなるわけではありません。

人工内耳を最大限に利用するためには、各施設での定期的なリハビリテーションを続けていく必要があります。

人工内耳を通し音や言葉を獲得していきます。人工内耳を使用し、音を聞く能力を高める訓練を行います。

これを聴覚のハビリテーションといいます。人工内耳を使用しハビリテーションを続けることで「聞いて話す」というコミュニケーション手段を習得しやすくなります。

人工内耳を使用することにより、ほとんどの装用者が静かな場所で1対1の会話ができるようになります。

ただし、きこえに関しては個人差が大きく、電話や多人数との会話ができるようになる方もいれば、そうでない方もいます。

これは、もともとのきこえの障害の程度や失聴期間が異なるためです。

初めて人工内耳を通して聞いた音は「ロボットの声」や宇宙人の声のようだや、「言葉がわかる」など装用者により表現は様々です。

多くの方が久しぶりに聞いた環境音や音声に感動されます。

成人、小児に共通することですが、人工内耳の手術を受ければすぐに使用できるわけではありません。

手術の傷が癒えるころ(大体1~3週間)にサウンドプロセッサを装着し、人工内耳からの聞こえを初めて体験します。

この際、使用する方に合わせて電気刺激のレベルを調整します。これを「マッピング」と呼んでいます。

この調整は、最初は頻繁に、安定してきたら年に数回のペースで行います。

- アドバンスト・バイオニクス社ホームページ

-

人工内耳のご紹介パンフレット

(2,206KB)

人工内耳のご紹介パンフレット

(2,206KB)