|

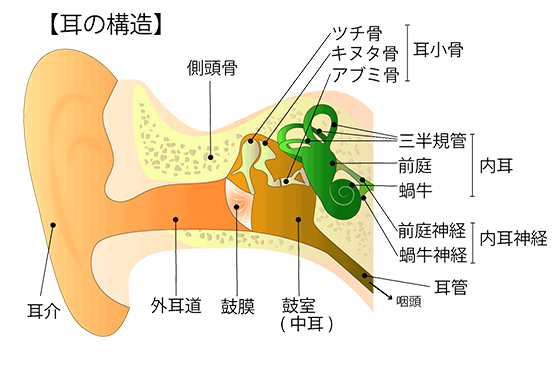

耳介 : |

外から見える部分で、音を拾いやすくします。 |

|

外耳道: |

いわゆる耳の穴です。音はこの中を通って伝わります。 |

|

鼓膜 : |

外耳道の奥にあり音により振動する膜です。 |

|

耳小骨: |

小さい骨で鼓膜の奥にあり、音を増幅します。 3つの骨からなり、それぞれツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨といいます。 |

|

蝸牛 : |

かたつむりの殻のような形をしていて、この中に有毛細胞という細胞があります。有毛細胞は伝わってきた音を神経に伝える働きをします。 |

- 音は外耳道を通り鼓膜に当たります。

- 音により鼓膜がわずかに振動します。

- わずかな振動が耳小骨に伝わり増幅され大きな振動になります。

- 増幅された振動が蝸牛に伝わり、蝸牛内のリンパ液を振動させます。

- 蝸牛内のリンパ液の振動は、有毛細胞で電気信号に変換されます。

- 電気信号は聴神経を伝わり脳に運ばれ音として認識されます。

外耳や中耳の問題が原因で起こる難聴を伝音性難聴と呼びます。

主に外耳道が塞がってしまっていたり、鼓膜が傷ついていたり、中耳炎を起こしていることが原因の場合があります。

伝音性難聴では軽度から中度の難聴となる場合が多いです。

薬物療法、外科的治療などの治療法があり、場合によっては補聴器を装用し聞こえを補うことがあります。

内耳から聴神経の問題で起こる難聴を感音性難聴と呼びます。

感音性難聴では中度から重度の難聴となる場合が多いです。

補聴器の装用で効果がない場合は人工内耳などを使用することがあります。

難聴の程度の分類は様々な分類方法がありますが一般的な分類を紹介します。

|

「難聴対策委員会報告 –難聴(聴覚障害)の程度分類について-」より日本聴覚医学会難聴対策委員会 一部改編

※人工内耳の埋め込みには、適応基準等が設けられています。

小児(18歳未満)の場合

- 手術年齢

- 適応時期は原則体重8kg以上または 1歳以上とする。上記適応条件を満たした上で、症例によって適切な手術時期を決定する。

1歳以上で体重8kg未満の場合は手術適応を慎重に判断する。 - 言語習得期以後の失聴例では、補聴器の効果が十分でない高度難聴であることが確認された後には、獲得した言語を保持し失わないために早期に人工内耳を検討することが望ましい。

- 適応時期は原則体重8kg以上または 1歳以上とする。上記適応条件を満たした上で、症例によって適切な手術時期を決定する。

- 聴力、補聴効果と療育

- 各種の聴力検査の上、以下のいずれかに該当する場合。

裸耳での聴力検査で平均聴力レベルが90dB 以上。

上記の条件が確認できない場合、6カ月以上の最適な補聴器装用を行った上で、装用下の平均聴力レベルが45dBよりも改善しない場合。

上記の条件が確認できない場合、6カ月以上の最適な補聴器装用を行った上で、装用下の最高語音明瞭度が50%未満の場合。 - 音声を用いてさまざまな学習を行う小児に対する補聴の基本は両耳聴であり、両耳聴の実現のために人工内耳の両耳装用が有用な場合にはこれを否定しない。

- 各種の聴力検査の上、以下のいずれかに該当する場合。

成人の場合

- 裸耳での聴力検査で平均聴力レベル(500Hz、1000Hz、2000Hz)が90dB 以上の重度感音難聴。

- 平均聴力レベルが 70dB以上、90dB未満で、なおかつ適切な補聴器装用を行った上で、装用下の最高語音明瞭度が50%以下の高度感音難聴。

- その他考慮すべき事項

- 両耳聴の実現のため人工内耳の両耳装用が有用な場合にはこれを否定しない。

- 上記以外の場合でも患者の背景を考慮し、適応を総合的に判断する事がある。

生まれながらにして耳が不自由な先天性難聴は早期発見、早期療育がその後の言語発達に有効であると言われています。

近年では難聴の早期発見、早期治療をめざして新生児聴覚スクリーニング検査が生後数日で行われることが世界的潮流で、日本でもその実施率は90%を超えていると報告されています。

また最近の、早期療育開始と日本語の言語発達における研究*では、「早期の療育開始により、コミュニケーション能力良好となる確率は約3倍上昇する」と述べられています。

*笠井紀夫「2-2 1.早期の療育開始はどのような意義を持つか」『聴覚障害児の日本語言語発達のために~ALADINのすすめ~』

難聴がある方の1つの手助けとなる機械として「補聴器」があります。補聴器は音を増幅させ、きこえの「補助」を行ってくれる機械です。

補聴器の種類としては耳穴式、耳掛け式、ポケット式、眼鏡式などが様々なタイプがあり、難聴の種類や、難聴の程度を考慮し選べます。

個々の聞こえの状態に適した調整(フィッティング)された補聴器を使用することが重要です。

難聴がある方へのもう1つの手助けとなる機械として「人工内耳」があります。

人工内耳は蝸牛の「代わり」に音を電気信号に変換し、直接神経を刺激して脳へ電気信号を送る装置です。

きこえの神経を適切な信号で刺激することで脳で環境音や、音声、言葉を感じることができます。